今日はちょっと重たいテーマですが、避けて通れない「生活保護世帯と子どものいじめ」について書いてみます。

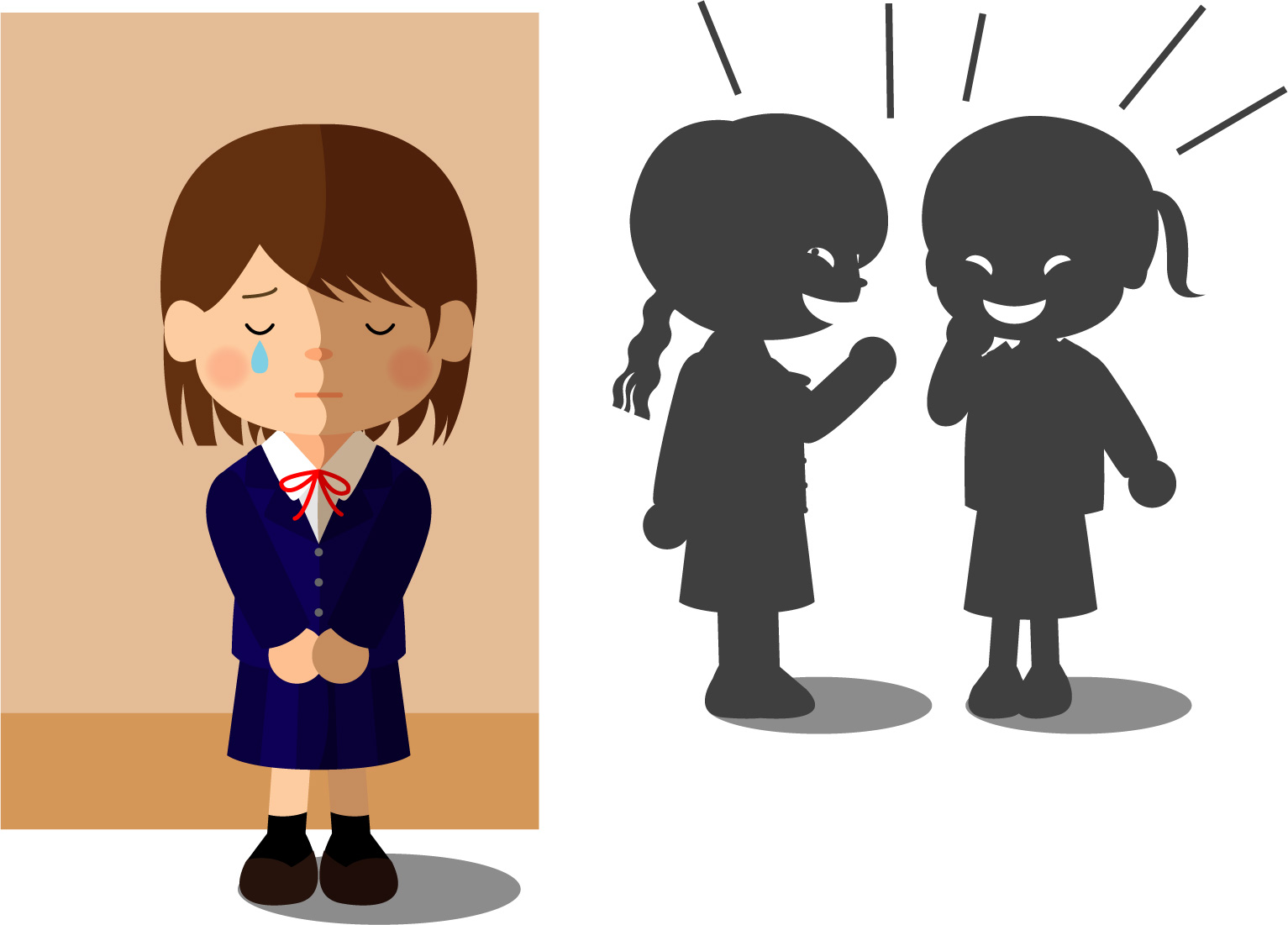

子育てをしていると、どうしてもお金のことや家庭環境が学校生活に影響する場面に出くわしますよね。特に「生活保護を受けている」と周囲に知られると、子どもがいじめの対象になってしまうケースがあります。

私自身、知人や身近な家庭でそうした悩みを見てきたことがあるので、体験談や考え方を交えてまとめてみます。もし同じように悩んでいる親御さんがいたら「うちだけじゃないんだ」と少しでも安心してもらえたらうれしいです。

なぜ「生活保護世帯」がいじめのきっかけになるのか?

正直に言うと、子ども同士って本当に小さなきっかけで人をいじめてしまいます。

髪型、服装、勉強の成績、家の場所…その一つが「お金のこと」になりやすいんです。

生活保護を受けている家庭は、どうしても次のようなことで周囲に気づかれることがあります。

- 修学旅行や遠足の積立金を「免除されている」と噂になる

- 給食費や学用品の支払いで、子どもが何かしらの手続きをしているのを友達に見られる

- 制服や体操服、持ち物が中古だったり、買い替えが遅れたりする

- 習い事やゲーム機など「持っていないこと」が目立つ

こうした「ちょっとした違い」がきっかけで、子どもがからかわれたり、仲間外れにされたりすることがあるんですよね。

親として一番つらいのは「子どもが何も悪くない」こと

親の立場からすると本当に悔しいのは、子ども本人は何も悪いことをしていないのに、家庭の事情でいじめられるという点です。

子ども自身も「なんでうちだけ…」「友達に知られたくない…」と、言えない不安を抱え込みやすい。

親としては「気にしなくていい」と励ましたくても、実際に毎日学校でその目にあっているのは子ども本人。聞いてあげることしかできない瞬間も多いんです。

子どもを守るためにできること

ここからは、実際に周りで聞いたり体験したりした「対処の工夫」を紹介します。

1. 学校の先生に早めに相談する

「うちの子が生活保護を受けているから…」と伝えるのは抵抗があると思います。

でも、担任の先生に事情を話しておくと、行事や集金での取り扱いをできるだけ目立たないように配慮してくれることがあります。

「給食費の支払い方法」「修学旅行の集金」などは、ちょっとした工夫で子どもに恥ずかしい思いをさせないようにできるんです。

2. 家の中で「お金がすべてじゃない」という軸を育てる

子どもは友達と比べて「なんで自分だけ…」と思いやすいです。

でも家庭内で「お金があること=幸せじゃない」「人の価値は持ち物じゃない」と、普段から話しておくと、少しずつ考え方の軸ができます。

もちろん、子どもはすぐには納得しません。でも繰り返し伝えることで「うちはうち」と思える強さにつながります。

3. 「話しても大丈夫」という安心感を与える

一番大事なのは「子どもが親に話せる」状態をつくることだと思います。

「またお金のこと?」と否定せず、最後まで話を聞いてあげること。

それだけで子どもの気持ちはずいぶん軽くなるんですよね。

4. 同じ境遇の親子とつながる

ネットの掲示板やコミュニティには、同じように生活保護や経済的に厳しい中で子育てしている人がたくさんいます。

「うちも同じだよ」と言ってもらえるだけで救われることってあります。孤独を感じないためにも、そういうつながりは大事です。

周囲の目線とどう付き合うか

正直に言うと、近所や親同士の噂話から子どもに伝わってしまうこともあります。

「○○さんの家、生活保護らしいよ」と大人が何気なく話したことが、子どもの耳に入ってしまうんです。

でも、周囲の目線を完全に消すことはできません。だからこそ「子どもにとっての逃げ場」を家庭に作っておくのが一番の防御策です。

「学校で嫌なことがあっても、家に帰れば安心できる」

この環境さえあれば、子どもは何とか踏ん張れます。

子どもに伝えたい「あなたのせいじゃない」

最後に一番大事なこと。

それは「生活保護を受けているのは親の責任でも子どもの責任でもない」ということです。

子どもにとっては「お金が理由でいじめられる」なんて理不尽でしかありません。

だからこそ、親が何度でも伝えてあげたいんです。

「あなたは悪くない」

「恥ずかしいことじゃない」

「大事なのはあなた自身だよ」

この言葉が、きっと子どもの心を支えるはずです。

まとめ

生活保護世帯であることが、子どものいじめの理由になってしまうのは本当に悲しい現実です。

でも、親としてできることはあります。

- 学校に事情を伝えて配慮してもらう

- 家庭内で「お金以外の価値観」を育てる

- 子どもに安心して話せる場をつくる

- 同じ境遇の仲間とつながる

完璧に守ることは難しくても、子どもにとって「家は安全な場所」と思えることが何よりの支えになります。

親としても不安や悔しさは尽きませんが、子どもの味方であり続けること。それが一番の力になるのだと思います。